|

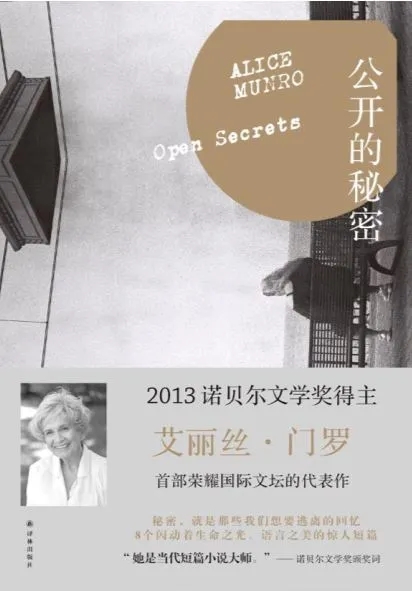

作者简介艾丽丝·门罗,1931年7月出生于加拿大安大略省休伦县文海姆镇。1968年发表第一部短篇小说集《快乐影子之舞》(Dance of the Happy Shades),并获得加拿大总督文学奖,后来共创作了14部作品并多次获奖,同时作品被翻译成13种文字传遍全球。2013年10月10日,艾丽丝·门罗获得2013年诺贝尔文学奖。本篇摘自其作品集《公开的秘密》。

事故

临近中午时分,阿瑟从厂里下班,一进家门就嚷开了:“别挡道,让我洗洗!厂里出事了!”没人答话。管家费尔利太太正用厨房里的电话聊天,嗓门大到根本听不见他说话。女儿当然在学校里。他洗了澡,把身上穿的从里到外都扔进篮子,还像个谋杀者那样刷洗浴室。他出门的时候干干净净,连头发都打理得一丝不苟,他开车去了那个男人家。他提前打听了地址。原以为得上维尼格山,但别人都说不是。那是他父亲家—年轻人和他妻子住在镇子的另一头,要经过曾安装着巨型苹果汁蒸发塔的地方,战前的旧址。他看到两栋砖砌的村舍,门对门。经人指点,他朝左边那户走去。其实无需指点也一目了然,他来之前消息已经到了。房门开着,一帮不到上学年龄的孩子在院子里瞎跑。儿童脚踏车上坐着个小丫头,挡着他的道,并无骑开的意思。他绕过她。这时候,一个大些的女孩儿一本正经地对他发话—一副警告的口气。“她爸爸死了。她的爸爸!”一个女人从客厅出来,把怀里的窗帘交给在客厅站着的另一个女人。接过窗帘的那个女人一头灰发,面带恳求之意。她上排的牙齿掉光了。在家为了舒服,她可能把假牙托取了下来。递给她窗帘的那个女人强悍年轻,皮肤很好。“你让她别爬梯子。”灰发女子对阿瑟说道,“爬上去拆窗帘非摔断脖子不可。按她的意思,所有东西都得洗一遍。你是殡仪员?噢,不,对不起!您是杜德先生。格雷丝,快到这儿来!格雷丝!杜德先生来了!”“别打搅她。”阿瑟说道。“她想赶在明天之前,把窗帘全取下来洗好,再都装回去,因为他会被停放在客厅。她是我女儿。我什么都不能告诉她。”“过一会儿她会平静下来的。”一位阴郁但不难看的男人说道,他从屋后走来,那身衣服有牧师领子。他们的牧师。但并非来自阿瑟所知道的几家教会。浸礼会?五旬节派?普利茅斯兄弟会?他正喝着茶。又来了一个女人,忙着一起卸窗帘。“洗衣机塞满开始洗了,”她说道,“天这么好,说话的工夫就能晾干。别让孩子们在那儿瞎跑就成。”那位牧师不得不站到一边,举高他的茶,以免碰上她和那捧窗帘。他开口道:“就没哪位女士为杜德先生倒杯茶吗?”阿瑟说:“不,不,不用麻烦。”“葬礼开销,”他朝灰发女人说道,“如果你让她知道的话—”“莉莲把裤子尿湿了!”一个得意洋洋的孩子在门口说道,“阿格纽太太,莉莲尿裤子了!”“是啊,是啊,”牧师说道,“他们会很感激的。”“墓地和墓碑,全部开销,”阿瑟说,“可得交代清楚了。随便她们想在石碑上刻什么。”灰发女人朝院子走去,回来时怀里抱着哭闹的孩子。“这小可怜,”她说道,“他们说不许她进屋。能让她去哪儿?这样子不出事才怪呢!”那个年轻女人从客厅拽着一条地毯出来了。“我想把毯子挂起来拍一拍。”她说道。“格雷丝,杜德先生来慰问了。”牧师说。“也想问问我能做些什么。”阿瑟说。灰发女人上了楼,胳膊里夹着尿裤子的孩子和一些杂物。格雷丝看见了她们。“噢,不,别上去!你回到外面去!”“我妈妈在这儿。”“是的,你妈妈心地好,正忙着帮我,你最好别去打搅她。她在这儿帮我。你不知道莉莲的爸爸死了吗?”“有什么我能帮到你的?”阿瑟意在脱身离去。格雷丝张嘴望着他。楼里是洗衣机的声音。“嗯,有一件事,”她说道,“你在这儿等着。”“她伤心过头了,”牧师说,“她不是有意那么粗鲁的。”格雷丝抱着一捧书回来了。“就是这些,”她说道,“他从图书馆借来的。我可不想为这些书交罚金。他每周六晚上都去,我猜这些书明天就过期了。我不想因为它们惹出麻烦。”“这事我来办,”阿瑟说,“我愿意效劳。”“我就是不想惹出什么麻烦。”“杜德先生在说葬礼安排的事,”牧师对她说道,语气温柔而带劝诫,“全部东西,包括墓碑。你想在墓碑上刻什么都行。”“哦,花哨的东西一律不要。”格雷丝说。上周五早晨在杜德家工厂的锯木操作间发生了一幕极为骇人的惨剧。杰克·阿格纽先生在探检主转轴时,衣袖不慎被法三盘上的定位螺钉挂住,导致胳膊和肩膀被卷压在主转轴下,其头部触上直径约一英尺的圆盘锯。这位不幸者的头颅被瞬间削下,从左耳下方切入,锯断了整个脖子,造成其当场遇难。在此过程中他并未说话呼喊,喷溅而出的血雨向工友们警示了这场惨剧。事故发生后一周,这则报道再次出现在报纸上,专供错过消息和想寄一份给别镇亲友(尤其是曾在卡斯泰尔斯住过)的人。修订了“法兰”的拼写错误[5],边上还有一条更正说明。文章还描述了葬礼的规模之大,邻近镇子,甚至远到沃利都有人来参加。人们坐轿车和火车前来,还有骑马和坐轻便马车的。杰克·阿格纽生前跟这些人并不相识,但正如报上所写的,人们希望为那起悲惨惊骇的意外默哀。当天下午,卡斯泰尔斯休市两小时。旅馆并未停业,是为了给所有的来访者提供餐饮。遗属包括妻子格雷丝与四岁的女儿莉莲。死者在大战中表现英勇,受过一次伤,但并不严重。许多人都为这次的悲剧扼腕。出于疏忽,报纸没有提到那仍健在的父亲。报纸编辑并非卡斯泰尔斯本地人,等到有人提醒他时已经太迟了。父亲对此未加抱怨。葬礼当日天气格外晴好,他出了镇子,跟平日里不用去杜德家工厂的那几天一样。他头戴毡帽,身穿一件长外套,打瞌睡的时候可以拿它来当毯子。他的套鞋穿得很妥帖,用密封罐子用的橡皮筋固定着。他想出去钓几条胭脂鱼。渔猎季尚未开放,但他总是能稍微提前一点。他常在春季和初夏钓鱼,钓来的鱼就自己煮了吃。他在河岸藏了一口平底煎锅和一把茶壶。茶壶是用来煮玉米的,再过一阵子从地里偷偷掰来的玉米。那时节他也摘野苹果和野葡萄吃。他心智健全,但厌恶与人交谈。儿子去世后的这几周,他躲不过去,但总有办法长话短说。“干活的时候自己要当心啊。”走在乡间的那天,他遇到一个同样没去参加葬礼的人。一个女人。她无意提起话头,事实上她看起来和他一样喜欢独处,难以接近。她迈着生风的大步,两人擦肩而过。那家以制造风琴起家的钢琴厂在小镇西头延伸着,仿佛中世纪的城墙。工厂有两排长长的建筑,就像里外两道防御土墙。一座封闭的桥梁连接两栋建筑,主要的几间办公室都在那里。深入小镇和工人所住的那条街,能看见窑房、锯木厂、贮木厂和堆货棚。工厂的汽笛号叫众人起床,每天早晨六点拉响。七点那次是上工,十二点吃午饭,一点下午上工,五点半那次是让工人们放下工具回家。出工规章镶在玻璃镜框里,挂得离打卡机不远。头两条规定是:迟到一分钟扣十五分钟工钱。要守时。安全意识勿麻痹。为己为人,小心作业。厂里出过几次事故,曾有工人被滚落的木材碾压身亡,那是在阿瑟当家管事之前。还有一次是在大战期间,一个工人丢了条胳膊,也有说是胳膊的一截。出事那天阿瑟去多伦多跑外勤了。他从没亲眼见过什么事故—总之严重的都没见过。但那感觉一直留在脑海里,他总觉得可能有事要发生。或许他不像妻子去世前那么确定麻烦不会来找他了。她死于1919年,死于最后一波西班牙流感疫情,那时人们都已从起初的恐惧中恢复过来,她甚至从未恐惧过。近五年过去了,但阿瑟仍将其视为一生中逍遥时光的终结。不过对于别人,他总是显得十分负责和严肃—没人察觉到他身上的变化。在他的梦中,事发现场存在某种会扩散的寂静,一切都停滞下来。现场所有的机器不复发出平日的噪声,每个人都闭口不言,当阿瑟朝办公室的窗口望出去时,他明白那一劫终于来了。他永远说不上究竟是看到了什么让他这样想。就是那个空间,厂区里的灰尘,告诉他来了。那几本书在他轿车的地板上放了不止一个星期。直到女儿贝亚说“这几本书是怎么回事?”,他才想起来。贝亚念起了书名和作者名。《约翰·富兰克林爵士与西北水道的探险之旅》,作者G.B. 史密斯。《世界怎么了?》,作者G.K. 切斯特顿。《接收魁北克》,作者阿奇博尔德·亨德里。《布尔什维克主义:实践和理论》,作者伯特兰·罗素伯爵。“伯尔—阿维克—主义。”贝亚念道,阿瑟告诉她如何正确发音。她问那是什么,他答道:“从俄国传过来的,我自己也弄不太懂。听说不怎么光彩。”贝亚那年十三岁。她听说过俄国芭蕾舞和苦行僧。此后几年,她都相信布尔什维克主义是一种邪恶而下流的舞蹈,至少长大之前她是被这么告知的。她没提起这些书和那个出事故的工人有关。一提,故事就没那么有趣了。也有可能是她已经忘记了。图书管理员有些不安。有几本书里还留着卡片,也就是说未被登记过,是从书架上直接拿走的。“罗素伯爵的这本不见好一阵子了。”阿瑟不习惯被这样训话,但他还是温和地答道:“我是替别人来还的。出事的那个伙计。因厂里的事故丧命的那个。”图书管理员面前摊着富兰克林的那本书。她凝视着船只被浮冰困住的图片。“他妻子让我来还的。”阿瑟说道。她把书逐一拿起摇了摇,像是期待着有东西掉落。她的手指翻动着书页。下颌不雅地抽动着,仿佛正咬着脸颊内侧。“我猜他觉着喜欢这些书就带回家了。”阿瑟说。“什么?”她停顿了一会儿说道,“您说什么?抱歉。”肯定是那桩事故,他想。死于非命的那男人正是打开这本书、翻看这本书的最后一个人。或许书中还留有他生命的气息:用作书签的纸片或烟斗通条,甚至还有点烟叶末子。这一切让她心神不宁。“没事儿,”他说,“我只是顺路来还。”他转身离开她的桌子,但没有马上走出图书馆。他有好几年没来了。两扇临街的窗户之间悬挂着他父亲的照片,照片会在那里一直挂下去。A. V. 杜德,杜德风琴厂创始人、图书馆资助人。进步、文化、教育的信仰者。卡斯泰尔斯人和工人们的挚友。图书管理员的书桌位于前后屋之间的拱廊下。后屋里成排的书架上码放着图书。带绿遮光罩的电灯,长长的拉绳开关,悬垂于中间的过道。阿瑟还记得几年前镇议会里有人发起过一个议案,希望用60瓦的灯泡取代40瓦的。那位图书管理员也在呼吁者之列,后来他们照办了。在临街的屋子里,报纸和杂志摆放在木质架子上,几张笨重的圆桌,带着配套的椅子,便于人们坐下阅读。玻璃后面厚重的深色封面图书成排摆放。可能是些词典、地图册和百科全书。两扇高大堂皇的窗户朝向大街,阿瑟父亲的照片则位居两窗之间。屋里其他画都挂得太高,模糊的说明文字挤作一堆,苦了抬头辨读的人们。(后来阿瑟在图书馆里待了不少时间,还和管理员商量了那些画的事情,他知道了其中一幅画的是弗洛登战役[6],画中苏格兰国王冲下山坡直闯烟幕,有一幅画的是罗马少年皇帝的葬礼,还有一幅是奥伯龙和泰坦尼亚的争执,典出《仲夏夜之梦》。)他选了一张可以望向窗外的阅览桌坐下。拿起一本《国家地理》,杂志原本就搁在那边。他背对着图书管理员,觉得这样比较得体,因为她看起来有些焦躁。有人进来,她开始和他们说话。她的声音现在听上去差不多正常了。他一直觉得自己该走了,却迟迟没有起身。他喜欢看那高大洗练的窗户充盈着春日黄昏的余晖。他喜欢屋里那种肃穆和秩序。那些来来往往的成年人如此专注于阅读,使他感到某种愉悦的困扰。一周接一周,一本接一本,如此这般,一生不辍。他自己偶尔会读上一本别人推荐的书,通常都挺喜欢,但读完后他会去翻杂志,免得自己落伍。如果没有别的书跟着盲打误撞过来,他是不会想到读下一本的。偶尔有几回,屋里只剩下他与图书管理员。有一次她走过来站在他身旁,开始给报架换新报纸。换完之后,她跟他说话,语气里有一种按捺着的紧迫感。“那份事故报道,印在报纸上的—是不是有没说清楚的地方?”阿瑟回说那或许写得太清楚了。“为什么?你为什么这样说?”他提到公众对骇人细节追逐不休。难道报纸应该去迎合吗?“哦,我想那很自然,”管理员答道,“想知道最糟的消息是人之常情。人们就是希望能想象出那种情形。我自己也是。对机械我一无所知,很难想象发生了什么。连报纸也帮不上忙。那台机器突然失灵了吗?”“不,”阿瑟说,“并不是机器把他拽进去的,不是像野兽吃人那样。是他操作失误,或者说多少有点不小心。然后他就出事了。”她沉默不语,但也没有走开。“你得时刻警醒,”阿瑟说,“一刻都不能走神。机器是你的仆人,一个很棒的仆人,可它也会让主人变成傻瓜。”他琢磨着自己是不是在哪里读到过这句话,或是自己的独创。“难道没有什么保护措施吗?”图书管理员说道,“但你一定都清楚。”然后她就离开了他。有人进来了。事故过后天气突然变暖了。夜晚的变短和白天的宜人暖意宛若意外之赐,似乎在这片土地上,长年以来寒冬并非如此告退。大片泛滥的河水神奇地退至沼泽,泛红的枝条上迸出新芽,谷场空地的气息飘散到镇上,带着丁香的味道。在这样的夜晚,比起去户外走动,阿瑟发觉自己更想到图书馆,而且往往最后就动身去了那里,坐在他第一次就选定的那个位置。他一坐就是半小时,或者一个小时。他浏览伦敦的《画报新闻》、《国家地理》、《周六之夜》和《科里尔》。这些报刊他自家都订了,他大可以坐在那儿,在自己舒适的书房里,眺望由老阿格纽大致打理好的带有树篱的草坪,还有花坛里那些品类荟萃、花色烂漫的郁金香。他似乎更中意大街上的景致,偶尔驶过的一辆外观轻巧的新款福特,或是顶着灰蒙蒙的布车篷、突突作响的老式汽车。他更中意那家邮局,那座钟楼的四面会分别报出四个不同的时间,而且就像人们说的,没一面靠谱。还有人行道上的过客和闲人。有人正在修理饮水台,虽说那要到7月1日才会启用。他并不是想要跟人交际才去的。他不是去那里聊天的,遇上叫得出名字的人他仍会打招呼,那儿大多都是他叫得上名的人。他可能会和管理员稍稍聊上两句。不过通常不外乎进门时的“早安”和离开时的“晚安”。他不麻烦任何人。他感觉自己现身此地显得亲切、友好,更重要的是显得自然。看书、沉思,在这里而非在家里,他自觉在贡献着些什么。对此人们能有所指望。他喜欢这样的称呼。公仆。那位正从高处望着他的父亲,双颊晕染着婴儿特有的淡粉色,一双呆滞的蓝眼睛,一张老人逞性的嘴,从未想到他会变成这样。他父亲更看重自己公众人物、捐助人的身份。他按自己想到的那套来管理厂子,我行我素。生意淡的时候,他会去厂里走一圈,一个接一个地告诉工人:“回家,现在就回去。有活了你再回来。”他们便听话地回家。他们会打理花园,去外面猎兔子,赊账买些生活必需品。他们并不作他想。学他吆喝仍是他们的一个乐子:“都回家去! ”他是工人们的主心骨,阿瑟可及不上。但如今他们不准备照老规矩办了。大战期间,他们习惯了好工钱,活儿总是源源不断。没人想过士兵回来后劳力会过剩,不知道红火的生意时刻要靠运气和智谋,一旦缺了这些,一年甚至一季都好过不了。他们不喜欢变化—眼下转产自动钢琴让他们心生不快,尽管阿瑟确信那是前景所在。阿瑟会恪尽职守,不过方式却与他父亲相反。非不得已必居幕后,处世不失尊严,待人恪守公正。人们盼着你打点周全。整个镇子都这么盼着。工作会有的,就如每天按时升起的太阳。工厂要缴的税增加了,同时用水不再免费。道路养护的责任从小镇转嫁到了工厂。循道宗教堂在募集一笔不小的款子,用于建新的主日学校。小镇冰球队要换新队服。竖立在战争纪念公园的石头门柱。还有每年送毕业班里最聪明的男孩子上大学,要蒙杜德一家的美意。求就必得着。[7]家中也不乏期许。贝亚吵着要去私立学校,费尔利太太留意到了新上市的一套搅拌厨具,外加一台新洗衣机。整栋楼的镶边饰条到今年得重新刷一遍。那些裱花蛋糕形的装饰要耗费大量涂料。开支中还包括阿瑟为自己订的新车—一辆克莱斯勒小轿车。这是必需品—他必须开一辆新车。他必须开一辆新车,贝亚必须离家上学,费尔利必须买最新款的厨具,镶边饰条必须白得像圣诞节的初雪。如若不然,他们将自尊不保,自信不保,他们会想是不是在走下坡路了。这些都能安排妥帖,只要好运相随,一切都能安排妥帖。父亲去世后几年,他觉得自己成了他的顶替者。这种感觉并未持续,但时不时会冒出来。现在它消失了。他坐在这里,感到它已消失了。事发当时他在办公室里,在与一位镶面板的销售员交谈。他察觉到噪声的某种变化,是变强而非减弱。他未曾警觉,倒是有点气恼。因为事故发生在锯木车间,那些商店、窑房、院子里的人不会马上知道消息,那几分钟里人们会接着干活。事实上,在办公桌前弯腰看着样品的阿瑟可能是最后一个明白过来的。他问了销售员一个问题,可他没有回答。阿瑟抬头看到销售员大张着嘴,一脸惊恐。销售员的自信消失无踪。接着他听到有人喊他的名字—惯常的“杜德先生!”和看着他长大的老工人们喊出的“阿瑟,阿瑟!”。他还听到“锯子”、“头”,以及“老天,老天,老天!”。阿瑟但愿那一刻能安静下来,但愿那些喧哗和物件都能可怕地、令人释放地退去,好让他定下神来。人们胡乱地嚷叫、打听、奔跑,他夹在人群中心,被推搡着进了锯木车间。一个男人晕了过去,若是没有提前关掉电锯,他昏倒的地方也会要了他的命。那是他的身体,倒在地上但是完整的,阿瑟误认为那是遇难者。噢,不,不。他们还在推他朝前走。锯末是猩红色的,因浸透了血而鲜亮。那堆木料上溅满了鲜血,锯刀上也是。一团工作服吸饱了鲜血,横在锯末中,阿瑟明白过来那是尸体,连着四肢的躯干。鲜血如此之多,它失去了原有的形状,变软了,变得像一摊布丁。他首先想到得把那儿盖起来。他脱下外套就那样做了。他必须靠近一步,鞋子在血泊中扑哧作响。别人都没这么做,那是因为他们都没穿外套。“叫医生了吗?”有人嚷道。“去叫个医生来!”一个挨着阿瑟的男人说。“头缝不上去了吧—医生。缝得上吗?”阿瑟还是差人请来医生,他想那是必要的。只有医生才能宣布人死亡。之后的事情一桩接一桩展开。医生、殡仪员、棺材、鲜花、牧师。一件连着一件,让他们有事可做。铲走锯末,清理锯刀。把当时就在近旁的那些人送去洗澡。扶那个晕倒的人去食堂。他没事吧?吩咐女勤杂员备茶。他需要的是白兰地,威士忌也行。但他有约在先,办公区里禁酒。还缺了什么。它在哪儿?那边,他们说,在那边。阿瑟听到不远处的呕吐声。不是自己捡就是让别人捡。呕吐声护佑了他,稳住了他,让他近乎轻松地做出决定。他捡了起来。小心稳当地捧走,仿佛手里是一只丑陋但又贵重的罐子。把脸那侧朝里,似要让他舒服些,把它贴在自己的胸前。血濡湿了衬衣,布料贴在他的皮肤上。它是温热的。他感觉自己是个伤员。他意识到人们在看着他,他意识到自己成了一位不可缺少的演员,或是牧师。该拿它怎么办?它正贴在自己的胸口。这个答案也浮现出来了。把它放下,放在原先该在的地方,当然不是严丝合缝,不是用线缝上。只是大概的位置,然后挪一下外套,重新盖好。他现在没法问这个男人的名字,只能在别的时候打听。刚亲手打理完这一切,如此无知是一种罪过。但他发觉自己其实知道—他想起来了。他把夹克的一角拉到那只耳朵边,耳朵在那儿依旧朝上,看起来气色还好,还能用的样子—一个名字浮现在他的脑海。他的父亲是上门打理花园的那位,这位园丁并非总靠得住。他是那个退伍后重回工厂的年轻人。结婚了?他觉得是。他得过去看她。越快越好。穿一身干净衣服。图书管理员时常穿一件暗红色的衬衫。为了搭配,她涂了些口红,头发剪短了。她不再年轻,但也有动人之处。他还记得几年前他们雇她的时候,曾觉得她总让自己显得很严肃。那时候她的头发还没剪短—而是盘在头上,有些老气。我还记得是和过去一样的颜色—让人愉快的暖色,就像树叶—橡树叶,还是秋天的。他试着回忆起她薪酬多少。不多,当然。她靠这些钱把自己打理得不错。那她住在哪里呢?某栋宿舍楼—和学校老师在一起?不,不是那儿。她住在商务旅馆。眼下又想到了些别的。不是某件特别的事。你拿不出什么来证明她的名誉有问题。但那名誉也非纤尘不染。听说她会和那些旅行推销员喝酒。或许其中就有她的男友。一个或两个。好吧,她已够年龄随心所欲了。这和做教师还不一样,成为榜样也是教师工作的一部分。她工作表现一直不错,而且有目共睹。她和别人一样,有自己的生活。比起老而乖戾的玛丽·坦布林,安排一位美貌女子在这儿不是更好吗?镇子外的人或许偶尔造访,他们是根据眼前看到的给镇子打分的。你需要一位好看有礼的女子。停。谁说你不需要呢?他幻想有人要撵她走,自己正为她争辩,可实际上根本就不需要。她的问题是怎么回事?初次见面的那个晚上,提到机器的那个问题。她想说什么?是狡黠的问责吗?他和她聊起那些画儿和灯光,甚至谈到如何把工人派到这里,出工钱让他们帮图书馆做书架。但他从未说起那个瞒着她把书顺走的男人。每次一本,大概吧。藏在大衣里?然后用同样的办法带回来。他一定是把书又带回来了,要不然他会有满满一屋子的书,他的妻子一定受不了。算不上偷窃,临时占用罢了。无害的怪癖。自信可以做一点奇怪的小动作而不被发觉,自信不会大意到被机器挂住袖子锯掉脑袋。两者之间有什么联系吗?可能,可能有联系。都是态度问题。“那个老兄—你知道就是那个—那次事故—”他对管理员说道,“他那样把喜欢的书带出去,你觉得他为什么要那么做?”“人就是这样,”管理员说道,“他们撕书页。因为有喜欢的内容和不喜欢的内容。他们就那么干了。我弄不明白。”“他撕过书页吗?你没给他点教训?就没让他害怕见你?”他是想稍稍挑逗她一下,意思是她对谁都凶不起来,但她没往那里想。“我都没和他说过话,怎么让他害怕?”她说道,“我从没见过他。我从没见过他,不知道他是谁。”她走开了,谈话到此为止。所以她不喜欢被挑逗。她是那种人吗?在细察之下,会显出满身的伤痕?旧日的不幸纠缠着她,是什么秘密吗?可能她的心上人在战争中阵亡了。之后的一个晚上,夏日里的周六之夜,她自己说起了那件他无意再提的事情。“你还记得我们聊过一次那个出事的男人吗?”阿瑟说还记得。“想问你几件事,你别见怪。”他点了点头。“我问的事情—我希望你—保密。”“是的,当然。”他说。“他长什么样?”长什么样?阿瑟有些不明白。不明白她会弄得如此神秘和小题大做—有人瞒着她把书带走,想知道那个人的长相是自然不过的事情—但他帮不上忙,摇了摇头。他的脑海里浮现不出杰克·阿格纽的模样。“高个子,”他说,“我觉得他算高的。别的我就说不上了。你确实是问错人了。我认人很轻松,但描述长相就不行了,哪怕是天天见面的。”“但你是那个—我听说你是那个—”她说,“把他捧起来的人。他的头。”阿瑟有些生硬地说:“我是觉得不能让它总留在那里。”他对这个女人有些失望,为她感到尴尬和羞愧。但他尽量就事论事,言语中不带责备。“我恐怕都无法告诉你他头发的颜色。它已完全—认不出颜色了,在那个时候。”她沉默了一会儿,或许是更长时间,他没有看她。接着她说:“我看上去一定和那些人一样—最爱听那种事情。”阿瑟出声否认,不过确实如此,当然,在他看来她就是那样。“我真不该问你的,”她说,“我不该提起这件事。我永远不要告诉你为什么会问。我只是想恳求你行行好,永远不要把我想象成那种人。”阿瑟听到“永远不要”。她永远不要解释。他永远不要去想。失望之余,他捕捉到了这一暗示—他们的谈话会继续,而且可能不会像这么随意。从她的嗓音中,他听出一种谦恭,而这谦恭又建立在某种自信之上。那无疑含有性的意味。或者说,他这么想仅仅因为这是在晚上?每月的这个周六夜晚,他通常会去沃利。今晚就要去那里,他只是路过这儿且无意久留。今晚他要去见一位名叫简·麦克法兰的女子。简·麦克法兰和丈夫分居,但她并未考虑离婚。她没有孩子。她靠做女装裁缝养活自己。阿瑟认识她是在她上门为妻子做衣服的时候。那时并没什么,两人都没多想。简·麦克法兰在某些方面和管理员有点像—标致,虽然不再年轻,有胆量也时髦,工作出色。别的方面则不太像。他无法想象简会给男人带去一个谜,且永远无解。简是给男人带去安宁的女人。两人的悄悄话—家常、节制、善意—很像过去他和妻子的谈话。管理员朝门边的开关走去,关了大灯。她锁了门。她隐身书架之间,也关了那里的灯,动作从容。镇上的钟敲响九点。她一定是认那只钟的。他自己的手表也显示只差三分钟了。是起身的时间了,是离开的时间了,是去沃利的时间了。把灯弄妥当后,她走到他的桌边坐下。他说道:“我绝不用让你不快的眼光看待你。”关灯后屋子不该变得这么暗。时值盛夏。看样子飘来了厚厚的积雨云。方才阿瑟注意到街景时,日光还很充足:农民来买东西,男孩子们在饮水台前喷水嬉闹,女孩子们身着柔软、廉价、印着鲜花纹样的夏装走来走去,吸引着男人聚集处的目光—从邮局前的台阶上,从饲料店的门口。现在他又望向窗外,风声呼啸裹挟着雨滴,引得街上一阵骚动。女孩子尖叫大笑,把包举过头跑向避雨处。店员摇开雨篷,拖进整筐的水果、成架的夏天穿的鞋子、园艺工具。这些刚才都摆在人行道上展示。镇公所的门砰的响了一下,农妇冲了进来,把大包小包和孩子们都塞进女盥洗室。有人想要敲开图书馆的门。管理员朝那儿看了一眼,并未起身。很快,雨幕扫掠过街道,大风吹袭镇公所的屋顶,在树梢上肆虐。强风经过时,喧哗和危险持续了几分钟。接着就只剩下雨声,雨幕飞流直下,人们仿佛置身瀑布之中。如果沃利也这么下的话,他想,简一定不会指望他来了。这是长时间以来他最后一次想起她。“费尔利太太不愿洗我的衣服,”他这么说道,自己都有些吃惊,“她不敢碰。”管理员用颤抖不已、害羞而又坚决的语气回答道:“我觉得你做了—我觉得那是件了不起的事。”连绵的雨声让他得以免于回答。他发现,转身看她变得容易起来了。窗户被雨水冲刷后,她的侧影绰约朦胧,表情平静而无所顾虑。或许只是他这么觉得。他意识到自己对她所知甚少—她到底是什么样的人,藏着什么样的秘密?他也不清楚自己在对方眼中价值几何。他只知道自己有一点,但不是平日里的那种。要描述她给他的感觉,难度不亚于描述一种气味。像电线短路后的气味。像烧焦的麦粒。不,像一只苦味的橘子。我放弃了。他未曾设想自己会置身这般情境,全因冲动而来,但又似乎并非全无准备。未及思量他便说道:“但愿—”他说得太轻,她没听到。他大点声说道:“但愿我们能结婚。”她看着他。她大笑起来,但不至失态。“对不起,”她说,“对不起。突然有一种感觉。”“什么感觉?”他问。“我想—再不会和他见面了。”阿瑟说:“你想错了。”(未完待续)

注释[5]地方新闻报道中,误将“flange”拼写为“flunge”。中文分别译为“法兰”与“法三”。[6]1513年9月9日英格兰北部诺森伯兰郡的一场战役,苏格兰国王詹姆斯四世在与英格兰军队的交战中战死。[7]《圣经·约翰福音》16:24。

|