| |

您的位置:首页 > 馆情动态 您的位置:首页 > 馆情动态 |

| |

忘情(四)|诺贝尔文学奖获奖小说连载 |

2022-02-08 阅读次数: 1118 |

|

|

|

|

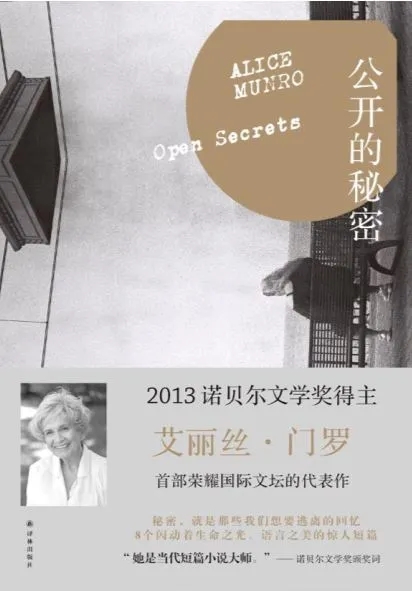

作者简介艾丽丝·门罗,1931年7月出生于加拿大安大略省休伦县文海姆镇。1968年发表第一部短篇小说集《快乐影子之舞》(Dance of the Happy Shades),并获得加拿大总督文学奖,后来共创作了14部作品并多次获奖,同时作品被翻译成13种文字传遍全球。2013年10月10日,艾丽丝·门罗获得2013年诺贝尔文学奖。本篇摘自其作品集《公开的秘密》。

托尔普德尔殉道者*[8]

从卡斯泰尔斯到伦敦的客运列车在第二次世界大战期间停运,甚至连铁轨都被起运走了。人们说那是为了“援战运动”。50年代中期,路易莎赶去伦敦看心脏专家时只能搭公交车。她不该再开车了。大夫,那位心脏内科专家诊断说她的心脏不太稳定,脉搏容易波动。这么看来,仿佛她的心脏成了一名喜剧演员,脉搏是用绳拴着的小狗。走了五十七英里可不是为了被这样的玩笑打发,但她没多说什么,因为候诊时读到的一篇文章吸引了她的注意。或许正是这份东西让她的脉搏跳得太快。那是当地报纸内页的头条“悼念本地殉道者”,她正闲着,就读了下去。她读到当天下午在维多利亚公园会有一个悼念仪式。活动纪念的是托尔普德尔殉道者。据报纸介绍,很少有人听说过托尔普德尔殉道者,路易莎就闻所未闻。他们因非法主持宣誓而被判定有罪。这一古怪的罪名,由英格兰多塞特郡在百余年前裁定,他们被流放到加拿大,有些人就在伦敦度完余生。他们终老于此,落葬于此,他们的墓地没有任何特别标识或纪念。如今他们被视为工会运动的先驱,工会理事会、加拿大工会联盟的代表、地方教堂的负责人在今天组织了一场纪念活动,时值他们被捕一百二十周年。称“殉道者”有些夸张了,路易莎想到。说到底,他们未被处决。仪式预定三点举行,主要发言人包括一位当地牧师和约翰(杰克)·阿格纽先生,他是工会发言人,来自多伦多。路易莎离开诊所的时候是两点一刻。回卡斯泰尔斯的巴士要六点才开。她已经想好要去辛普森百货商店的顶层喝茶吃点心,再去给朋友买一份结婚礼物,还能匀出时间的话就去看下午场电影。维多利亚公园位于诊所和辛普森之间,她决定抄个近路。天气炎热,树荫下则凉爽宜人。她一眼就能看到摆放好的座位,悬挂黄色帷幕的小讲台,一边竖立着加拿大国旗,另一边路易莎觉得应该是工会会旗。人群聚集起来,她察觉到自己移了移位置,为的是更好地打量人群。有一部分是老人,穿着素朴而优雅,暑热中一些女人还戴着方头巾,欧洲人。还有一些来自工厂 ,男员工身着干净的短袖衬衣,女员工穿着新洗的罩衫和便裤,已经拆出褶缝放大过。有些女性一定是从家里直接过来的,她们穿着夏装和凉鞋,还要留神跑东跑西的孩子们。路易莎心想,她们大概根本不会注意她的穿着风格—时尚,一如既往,米色柞蚕丝上衣和绯红色丝质苏格兰便帽—但她注意到,就在刚才,有一位穿着较她更为雅致的妇人,她穿绿色的丝绸上衣,黑发紧挽在脑后,用一条绿色、金色相间的头巾扎着。她大约四十岁,面容憔悴,但很美丽。她很快走近路易莎,微笑着,指给她一把椅子,递过一张蜡纸油印单。路易莎看不清深紫色的印稿。她想看看在讲台边说话的几位男士。发言者就在他们中间吗?名字上的巧合谈不上多有趣。名和姓都不算罕见。她不知道自己为什么坐下,究竟为什么会来这里。她感觉自己快要晕倒了,是那种熟悉的焦虑感。她这种感觉无故而来,当它袭来时,所谓无故也无济于事。现在要做的是起身离开,趁更多人还没围坐过来。绿衣女子拦住了她,问她是不是不舒服。“我得去赶巴士。”路易莎的嗓音低沉而沙哑。她清了清喉咙。“出城的巴士。”说这番话时她清醒了些。她快步走开,但并非朝辛普森百货商店的方向。她明白自己不会去那儿,不会去伯克斯商店买结婚礼物,也不会去看电影。她会直接去汽车枢纽站,坐着等回程巴士发车。在离枢纽站半个街区的时候,她想到巴士并不是停在那里的。原来的车站被拆掉重建—几个街区外有一个临时车站。她没怎么留意是在哪条街上—约克街,原来的枢纽站的东面,还是国王街?不管怎么说,她得绕点路了,这几条街都在拆建,她几乎认定自己迷了路。好在最后时刻,她由后街摸到了临时车站。那是一栋老房子—那种高高的黄褐色砖房,早在这一带还是住宅区的时候就建成了。拆除之前,这可能是它的最后一班岗了。周围的房子都被拆了,一定是为了腾出那一大块沙砾场地,好让进站巴士停靠。空地边上还有几棵树,树下有几排座椅,她上午下车时并没有注意到。两个男人坐在报废的汽车座椅上,拆房前那儿是一条走廊。他们穿着带有巴士公司标识的棕色衬衣,但对工作似乎不怎么上心。她询问去卡斯泰尔斯的巴士是否六时准点发车,还问了哪里有卖饮料的,对方并未起身。六点,就他们所知。街那头的咖啡店。店里有冰箱,但只剩下可乐和橘子汁了。她从冰箱里取出一瓶可乐,候车室又小又脏,有一股失修的厕所的味道。车站搬到这栋荒废的房子里,人人都变得懒散而低效。用来办公的屋子里有一台电扇,她走过时,看到办公桌上的几张纸被吹飞了起来。“噢!该死。”女勤杂员说着用脚踩住了它们。城里的树木布满灰尘,树荫里的椅子是那种老式的直靠背,早年涂着不同的颜色—那样子像是从好几家的厨房里搬出来的。几块狭长的旧地毯和浴室橡胶垫摊在椅子前,免得双脚踩上沙砾。在第一排座位后面,她觉得自己看到一只羊躺在地上,但细看发现是一只脏兮兮的白色小狗。它小跑过来,用一种严肃而半正式的目光盯了她一会儿—匆匆嗅了嗅她的鞋子,小跑着离开了。她没去留意有没有吸管,也不愿再折回去找了。她就着瓶子喝起可乐,仰起头,闭上了眼睛。她睁开双眼时,另一张椅子上的男人朝她说话了。“我拼命赶过来的,”他说道,“南希说你去赶巴士了。我发言一结束就出来了。但巴士站都拆了。”“临时改建。”她说。“我一下子就认出了你,”他说,“哪怕—你看,过去那么些年了。我看到你的时候,你在和别人说话。等我再看时,你已经不见了。”“我认不出你来。”路易莎说。“是啊,认不出,”他说,“我猜也是。当然。你认不出。”他穿着一条棕黄色的便裤,一件浅黄色的短袖衬衣,戴乳黄色的阿斯科特领结。工会里的人这么穿显得有点花哨。他一头白发,但浓密拳曲,是那种有弹性的头发,往上卷成小卷,离前额稍远。他的肤色红亮,脸上带着深深的皱纹。她猜那是因为发言时太投入,以及带着同样的热忱与说服力在与人私下交谈。他戴一副遮阳镜,现在摘了下来,似乎愿意让她看得更清楚些。他的眼睛是浅蓝色的,带着淡淡的血丝和些许疑虑。他长得不错,除了微微的将军肚外,人还算精干。但她不觉得这种事务性的英俊—帅气得体的服装、抢眼的鬈发、利落的表情有多吸引人。她还是喜欢阿瑟那样的外貌。低调,身上黑色的西装散发出尊严,也有人会称之为自负,在她眼里,那样子坦率而值得钦佩。“我一直想打破沉默,”他说,“想和你说上话。我至少应该和你道别,分开得太突然了。”路易莎不知如何作答。他叹了口气。“你过去一定很生我的气吧,现在也是吗?”“不,”她说,可笑地回避话题,回到客套上来,“格雷丝好吗?你女儿怎么样?莉莲。”“格雷丝不太好。她得了关节炎。她的体重可不利于康复。莉莲还不错。她结婚后还在高中教书。教数学。女人家像她这样的不多。”路易莎怎能拆穿他呢?难道这样说,不,战争期间你妻子格雷丝就改嫁了,她嫁了一个农民,一个鳏夫。那之前她每周上我家打扫一次。费尔利太太年纪太大了。莉莲高中都没念完,还当什么高中老师?她早早嫁了人,生了几个孩子,在杂货店工作。她遗传了你的身高和头发的颜色,又染成了金色。我常常注视她,心想她一定长得像你。她慢慢长大,我常常送去继女穿不下的衣服。这些她只字未提,而是说:“那么那个穿绿衣服的女人—不是莉莲?”“南希?噢,不!南希是我的守护天使。她会留心我演讲的地点和时间,关心我的饮食,问我吃药了没有。我看样子要得高血压。也没什么严重的。不过我的生活方式不好,总得四处奔波。今晚得赶飞机去渥太华,明天有个不太好对付的会,还有一个无聊的晚宴。”路易莎觉得有必要开口:“你知道我结婚了吗?我嫁给了阿瑟·杜德。”她以为他会吃惊。但他只是说:“是的,我听说了,是的。”“我们过得也挺辛苦,”路易莎坦言道,“阿瑟六年前去世了。整个30年代我们一直支撑着那家工厂。哪怕在只剩三个人的时候。我们没钱修房子。记得我们还锯下了办公室窗前的雨篷,这样阿瑟就能踩着梯子上房补屋顶了。能想到的都做了,连游乐场里的室外保龄球道也做。大战开始后我们撑不下去了。把能生产出的钢琴都卖了,我们还得为海军生产装雷达用的包装箱。那段时间我一直在办公室里。”“变化不小,”他说,用一种听来圆滑的口吻,“比起在图书馆的时候。”“工作就是工作,”她说,“我还在工作,我的继女贝亚离婚了,凑合着帮我料理家务。儿子总算念完了大学—按说他应该学习打点生意,但他每天半下午的时候总有理由溜出去。快吃晚饭的时候我回到家,累得都要站不住了,却听到酒杯里冰块相碰的叮叮声,听到他们在树篱后的笑声。噢,麻,见到我时,他们就那么说。噢,可怜的麻,这儿坐,给她倒杯喝的!他们叫我‘麻’,我儿子还是娃娃的时候总这么叫我。可他们都不是娃娃了。我到家的时候,房子里很凉爽。你还记得吗?那是一栋可爱的房子,上下三层,造得就像一只结婚蛋糕。门厅里铺着马赛克。但我总惦记着工厂,满脑子都是。该怎么做才能免于负债?全加拿大只剩五家工厂还在生产钢琴了,其中三家在人工便宜的魁北克。这些你一定都知道。每当我在心里默默和阿瑟说话时,想说的总是同一件事。我依然离他很近,但感觉一点都不神秘。上了年纪后,你可能会多想那些神神鬼鬼的事情,但我想的越来越实际,想把事情安顿好。真想不到会和死者聊这些。”她没再说下去,觉得有些尴尬。她不确定他是否都听进去了,实际上她都不确定自己是否都说了。“改变我的那件事—”他说道,“那件最初改变我的事儿,能让我成事的,就是图书馆。所以,我欠你一个大人情。”他将双手置于膝盖上,垂下头。“啊,扯远了。”他说。他咕哝着,以大笑作结。“我父亲,”他说道,“你不记得我父亲了吧?”“嗯,我还记得。”“好吧,有时我觉得他的主意没错。”接着他抬起头摇了摇,正色道:“爱情不死。”她感到不耐烦,几乎有种被冒犯的感觉。演讲者都是如此,她琢磨着,可以如此说话的一个人。爱情每时每刻都在消亡,多多少少被岔开、掩盖—似乎也将归于死寂。“阿瑟过去常来泡图书馆,”她说道,“刚开始他很让我恼火。我常常盯着他的后颈,心想,哼,有东西砸中那儿才好!他完全料想不到这些,完全不会。最终这完全变成我想要的另一件事。我想嫁给他,拥有正常的人生。”“正常的人生,”她重复道—接着一阵眩晕袭来,对愚蠢的宽恕荡漾开去,提醒她那长着色斑的手掌、那干枯粗大的手指就挨着他的,搁在两人间的椅座上。情热的火焰升腾,裹着周身细胞与旧日的情意。哦,永远不死。一群身着奇装的人穿过砾石场走来。他们成群行进,宛若一团黑云。女人们没有露出头发—她们戴着黑色披巾和女帽,遮住了头。男人们戴着宽檐帽,身系黑色背带。孩子们的装束俨然和父母们相同,帽子也不例外。他们这身行头看起来多热啊—那么热,灰蒙蒙的,那么机警而羞怯。“托尔普德尔殉道者,”他说道,语调中混合着玩笑、屈从和同情,“瞧,我想我得过去看看。去那边和他们聊两句。”那玩笑式的暗示,那不甚自然的好意,使她想起了另一个人。那是谁?当从后面打量他的肩宽和那宽而平的臀部时,她知道是谁了。吉姆·弗拉雷。噢,她被什么捉弄了啊,还是她在捉弄自己呢?她受不了。她起身站直,看见那些黑衣融化进路面的水洼里。她感到眩晕和羞耻。她受不了了。但那并非全然黑色,现在他们走近了。她能辨出深蓝色,是男人们的衬衣;有些女人的裙装上带有深蓝和紫色。能看到他们的脸了—透过男人们的胡须和女人们深帽檐的系带帽子。这时她认出来了,他们是门诺派教徒[9]。门诺派教徒现在迁居到国家的这一带,过去从未在此定居。有些人就住邦迪一带,那是卡斯泰尔斯北边的一个村庄。他们回家时和她搭同一班巴士。他不在他们中间,不在她的视野中。一个叛徒,不折不扣的。一个过客。当她明白过来那是些门诺派教徒而非身份不明的陌生人时,他们看起来就不那么害羞和沮丧了。事实上他们精神不错,互相传着一袋糖果。成年人正和孩子们一起吃糖,落座在她周围的长椅上。难怪她感到一阵湿冷。她刚从大浪里探出头,但无人注意到。无论别人怎么看—但真的就是从大浪里钻出来的。她潜入并穿过那道波浪,留下皮肤上的寒光、耳中的轰鸣、胸口的空洞和胃里的不适。她面对的是一片混乱—几欲吞噬掉她的一片芜杂。那突现的坑洞、即兴的捉弄和像光亮般渐逝的慰藉。但这群门诺派教徒的落座是一种祝福。听到他们的后背靠上坐椅,糖果袋啪嚓作响,冥想般的吸吮和轻柔的交谈。一个小女孩没瞧路易莎就递过糖果袋,路易莎留下了一颗薄荷味的黄油硬糖。她有些惊讶,自己能拿着糖,努出说“谢谢”的嘴形,接着寻出她所期待的那份滋味。她品咂着糖果,就像他们一样不紧不慢,糖果的滋味领着她重返现实。街灯亮起,虽然尚未入夜。她这才注意到,木长椅上方的树上,有人挂起了几串小彩灯。这让她想起了庆典。那些嘉年华。湖上是一船又一船的歌手。“这是哪儿?”她向身边的女人问道。坦布林小姐去世那天,路易莎碰巧住在商务旅馆。当时她是旅行推销员,为一家公司工作,负责把帽子、缎带、手绢、帽饰和女式内衣推销给零售商店。她在旅馆听到谈话,突然想到镇上会需要一位图书管理员。对于拖着满是样品的行李箱上下火车的日子,对于在旅馆摊出货品,不断打包和拆箱的生活,她已深感厌倦。她立即起身拜会图书馆的负责人。一位杜德先生,一位麦克劳德先生。听上去像杂耍搭档,但看起来并不是。薪资菲薄,但她现在的提成佣金也不高。她告诉他们,她在多伦多念完了高中,在转行旅行推销之前,自己还在伊顿百货店的书店部干过。她觉得没必要告诉对方,她在书店部只干了五个月,就因被查出肺结核而离职,然后在疗养院一住就是四年。肺结核治好了,至少那些小点都结钙了。旅馆将她安排在了一间长租房,位于三楼。在那儿,她的目光越过屋顶,望见积雪覆盖的群山。卡斯泰尔斯镇位于河谷之中。镇上有三四千人和一条长长的下坡主干道,跨过河流后,又转为上坡。那儿有一家生产钢琴和风琴的工厂。那是些考究的老房子,有着宽阔的庭院,街边的行道树是成材的榆树和枫树。她从没在尚未落叶的时节到过这里。到时一定大为不同。眼前敞亮的景致大多会掩映起来。她很高兴能有全新的开始,这平和了她的心情,让她心怀感激。她曾有过全新的开始,虽然结果并不如她所愿,但她相信这样随性的决定、这不可测的扰动,以及她不平凡的命运。镇子上满是马匹的气味儿。夜幕降临,那些戴着眼罩的高头大马扬起附有长毛的足蹄,拉着雪橇踏桥而过。经过旅社,背离街灯,沿着暗沉的道路一直奔去。出镇后在乡间某处,它们的铃铛声便互不相闻了。(全篇完)(秦俟全 译)

注释[8]*指英国的六名农业工人,因在多塞特郡的托尔普德尔村组织工会,而于1834年被处以流放澳大利亚七年的苦役刑,被释放后有五人移民加拿大。[9]16世纪起源于荷兰的基督教新派,强调意志自由,主张衣着朴素、生活节俭。

|

|

|

|