|

【荐语】

餐桌上的食物,也许比你更见多识广呢!

【音频简介】

为你回顾科学育种的历史,带你去看太空种子的神奇经历。

【书籍信息】

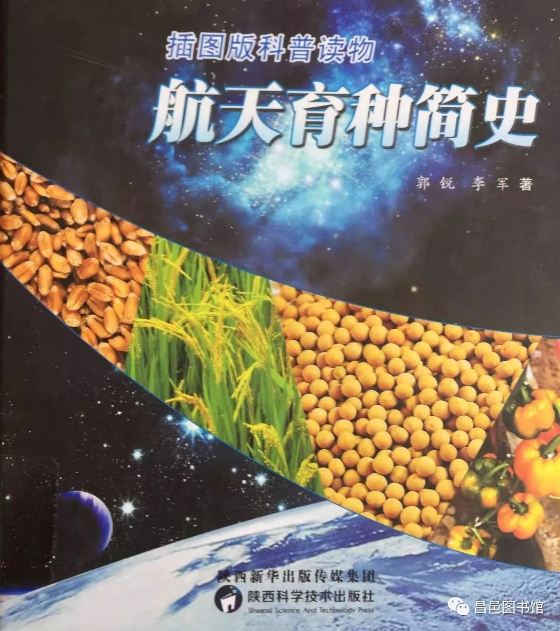

书名:《航天育种简史》

作者:[中] 郭锐 / 李军

2011年,西安举行了规模盛大的世界园艺博览会,展出世界各地的园艺作品。在花团锦簇的作品中间,有一个展区格外热闹,标牌上写着“航天植物展示区”。

这里展出了什么呢?最夺人眼球的是太空南瓜,外号叫“南瓜霸王”,这个外号可不是白叫的,5天就可以长到西瓜那么大,成熟后,一个瓜能长到400斤,两只手抱都抱不过来!

一个大叔摸着大南瓜说:“这绝对是世界冠军,反正我真的服了。”

太空西红柿周围也站着不少人。一根西红柿藤蔓,可以长出数百条分枝,一根枝条能伸20米出去。如果由着它任意发挥,一株西红柿就可以覆盖180平方米,结出1万多颗果实!

难以想象这还是西红柿。

话说回来,太空南瓜、太空西红柿为什么能长这么大?太空中遨游一趟下来,为什么会有这么大的变化呢?回答这些问题,就要求助于《航天育种简史》这本书了。

让植物种子去到太空,可不是为了好玩儿,这项工作叫育种。可以说,人类农业的历史,就是一部不断育种的历史。

比如一片小麦,眼看着要成熟,下了一场大雨,刮了一场大风,倒了一片一片!得,烙饼、馒头、面条都吃不着了。

种了一地土豆,眼巴巴数着日子可以挖了,刨开一看,呀,怎么烂了!这回,炒土豆、蒸土豆、炸土豆都没了。

但是呢,总有那么几株小麦,没有倒,也没有死,成功结出了麦穗。总有那么一两窝土豆,没有染病,长得既饱满又好看。

好不容易收获了一点儿粮食,那马上填饱肚子吧!不行,不能吃。因为这些表现优异的小麦、土豆,将作为种子,再次投入土地。

人们希望下一年能收获一整片吹不倒的小麦、一地不染病的土豆,即使忍饥挨饿也在所不惜。

这就是育种的简单过程,让一代一代的农作物朝更好的方向发展。

早期的育种过程,主要工作就是“等”。等待土地里长出小麦、土豆,等待出现优良品种,再一代一代培育下去。

不过,总是等也太被动了,也太慢了。很快,人们充分发挥主观能动性,改变农作物的生长环境,寄希望于发现更优质的品种。

比如改变光照、改变土壤、改变灌溉,等等。数百年岁月里,人类依靠这种方式,一代代培育农作物,才有了现在我们餐桌上的粮食蔬菜。

农业育种没有止境,虽然粮食产量提高,但人口也在暴涨,人们需要更多的粮食。

时间来到18世纪,说实话,到这时候,一般的育种手段都用尽了,地里长的东西,再怎么伺候它,不也是从土壤、光照、水这几方面下手吗?还能怎么样呢?

世界之大,还真有人能想出了不一般的招数。英国人托马斯·安德鲁出生于1759年,比大科学家牛顿小了116岁。

他想到一个怪问题,为什么所有植物都是根须朝下钻、茎叶往上长呢?这和牛顿提出的引力是否有联系?如果没有引力,植物还会不会这么长呢?

18世纪的托马斯先生,当然没办法造出一个完全失重的环境,但他可以尽量靠近。

他把四季豆固定在大水车的轮子上,水车一直转,在某个瞬间,四季豆体验到了一点点失重的感觉。不过这点儿感觉太微不足道了。

虽然没取得什么实质性成果,但托马斯毕竟开拓出了一个研究方向。在他之后,德国植物学家朱利叶斯发明了世界上第一台回转仪。再往后,科学家发明出了三维回转仪,尽量让农作物体验到失重的感觉。

除了引力,科学家还计划让种子摆脱一种特殊环境——磁场。如果种子感受不到地球磁场,谁也说不准会发生什么?

但这种说不准、说不定,正是科学研究的动力所在。20世纪末,世界各国采用尖端科技,纷纷打造“磁屏蔽室”,把植物种子搁进去,看究竟发生了什么。

还有,用各种射线照射植物种子,比如伽马射线、X射线、紫外线。利用这种手段,我国科学家成功培育了一批优质的水稻品种。这可比在稻田里“蹲守观察”“大海捞针”,快多了。

不过,人类虽然能在地面上模拟零重力环境、零磁环境、各种射线环境,但模拟毕竟是模拟,做不到完美,况且成本高昂,不是每个国家都有技术有资源建造一个实验室,限制比较大。

有人开始往天上看,只要升到几十千米以上的高空,那儿的大气结构、空气湿度和密度、压力、地球磁场等等条件,都和地面有不少的差异。这正是农业专家所期盼的环境。

到天空去,最方便的工具不是飞机,而是气球。1902年,一个法国人乘坐高空气球,把自己送上10千米的高空,创下了记录。他发现了大气臭氧层和平流层,实在是了不起。

咱们国家从1987年起,开始成系统地利用高空气球来进行育种工作,水稻、大麦、小麦、玉米、油菜这些作物,全都送上过高空。也许,你从超市里买回来的菜,都比你见多识广呢!

但是呢,还是那个问题,高空环境跟地面环境是有不小差异,但仍然要受到地球重力和磁场的影响。

科学研究无止境,20世纪,农业科学家不约而同望向了同一个地方——太空,那里才是最佳的“育种实验室”,它同时具备多种极端条件——微重力、弱地磁、强辐射、高真空、超低温、极其洁净等等等等。

太空之于现代人,就像刚学会种植的远古人碰上了一块肥沃土地,怎能不好好利用一番呢!

1966年,美国发射了第一颗专用生物卫星,带了不少植物种子上去,包括燕麦、小麦、扁豆和松树。

苏联的“和平号”空间站,在太空飞行了15年,不间断进行生命科学实验,上面的宇航员甚至建了一个小型温室,种植了100多种植物,包括两种重要的代表性作物——小麦和油菜。

国际空间站在2014年成功种植出了生菜,当时不敢让宇航员直接吃。等到带回地球,全部通过检测后,才允许宇航员对培育出的第二批生菜下口。

太空生菜叶子上涂抹着橄榄油和香醋,看上去还不错。这些宇航员完全可以套用阿姆斯特朗的那句话——“这是我个人的一小口,却是人类的一大口。”

培育太空蔬菜,还有一个现实意义。未来,如果人类要进行星际远航,最好不要从地面上带全部的食物。

一来,这样做不可持续,吃完必须要返航;二来,成本太高了,带那么多粮食肯定很重,要消耗很多燃料。而且,如果我们的飞船能加速到接近光速,飞船的每一克重量,每一粒大米,都会变得像地球那样“质量庞大”,想想就可怕。

所以说,在太空上种粮食种蔬菜,是人类必须要走的一步,绕不过去的。

种子上太空,不是鲤鱼跃龙门,每一个都有不凡表现。它们中的很多会死去,很多没什么变化,只有极少数会发生基因突变,这个比例在千分之五到万分之五之间,非常之小。

当然,我们要知道,在地球的自然状态下,发生变异的概率在二十万分之一。这么一看,太空环境的优势还是挺大的。

发生基因突变的种子,可能朝着好的方向发展,也可能朝着坏的方向发展,是不可控的。培育出一个好的品种,无异于大浪淘沙,更形象地说,这是在挖金矿。

哪怕是世界上最好的金矿,成吨成吨的矿石中间,提取出几克十几克黄金出来,就已经很不错了。总不能因为石头太多、金子太少,就说人家不是金矿吧。

太空种子,就是一座富丽的金矿。我们前面提到的太空南瓜、太空西红柿,都经过了这样一层层的筛选、培育,才成就了如今的神奇。

我们国家十分重视太空育种,后来居上,超过了许多发达国家。

截止到2015年,我国把5000多种植物种子或幼苗送上了太空,成功培育出水稻、小麦、玉米、花生、芝麻、青椒等等新品种,种类之广,数量之多,全世界任何一个国家都无法和我们相提并论,尤其要感谢我国的农业科学工作者。

这是个令人激动的时代,你餐桌上的粮食蔬菜,可能和尖端的航天科技紧紧联系在一起。《航天育种简史》这本书,就为读者揭开了背后的种种奥秘。

这是一本科普书,可许多人说,读完这本书有一个精神上的收获,任何成果、任何成就都不是白来的,无论在地面还是天空,唯有一步一步奋斗,才有可能拼出一个好结果。

|