|

年画起源于汉代的门神画。汉代大经学家郑玄注《礼记》,就记载了我国古代祭祀门神的习俗。古代房舍条件差,虫蛇猛兽常闯入室中。古人为了趋吉避凶,希望门上神灵多负些责任,于是就经常礼祀门神,以达到驱鬼避害、卫护门户的目的。

汉代最流行的门神是神荼、郁垒。东汉著名思想家王充在其《论衡·订鬼》中,曾经详细地记载了有关神荼、郁垒的故事:茫茫沧海之中,有一座度朔之山,山中有棵大桃树,蟠屈绵亘3000里。树东枝条间有鬼门,是万鬼出入的地方,上有二神人,一名神荼,一名郁垒,主管检查万鬼的行迹,如果谁干了坏事,就用苇索把它捆起来,送给老虎吃掉。于是黄帝作礼定制,把神荼、郁垒画在门上,防御山魅鬼害的侵入。这样,神荼、郁垒就成了身披盔甲、手持板斧的虎将,长久地被人们奉为门神,为人们驱邪逐害。

唐代以前的门神画大都是手画,北宋以后开始出现木版印刷的门神画,这些印画作坊叫纸马铺。年节之前,纸马铺里往往印些钟馗、财马、回头马之类的东西送与主顾,中国木版年画的雏形由此出现。后来,由文人画工和刻版工人共同创造了一种能适应市场大量需求的节令装饰木刻贴画,于是真正意义的年画——“纸画”出现了。

明代是古典版画艺术的繁盛期,版画应用范围之广和技术之精已大大超越前代。明代年画流传下来的不多,有《九九消寒图》、《寿星图》、《八仙祝寿图》、《孝行图》、《四贤图》等。其中《九九消寒图》中央有梅花八十一瓣,周围从“一九”,到“九九”,分别画有贺年、观灯、耕田、游春等活动及羊驮聚宝盆的吉祥内容,民俗气氛很浓。

明代称年画为“画贴”,清代称作“画片”、“画张”、“卫画”等,直到清道光29年(1849年),李光庭的《乡言解颐》一书中始见“年画”一词。

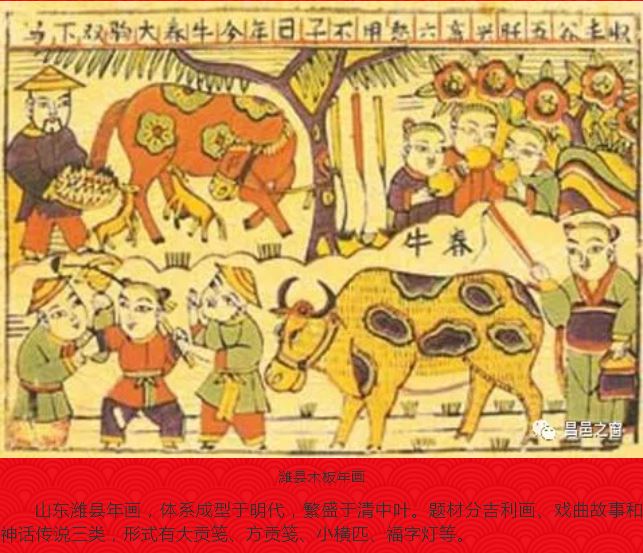

山东潍县年画,体系成型于明代,繁盛于清中叶。题材分吉利画、戏曲故事和神话传说三类,形式有大贡笺、方贡笺、小横匹、福字灯等。

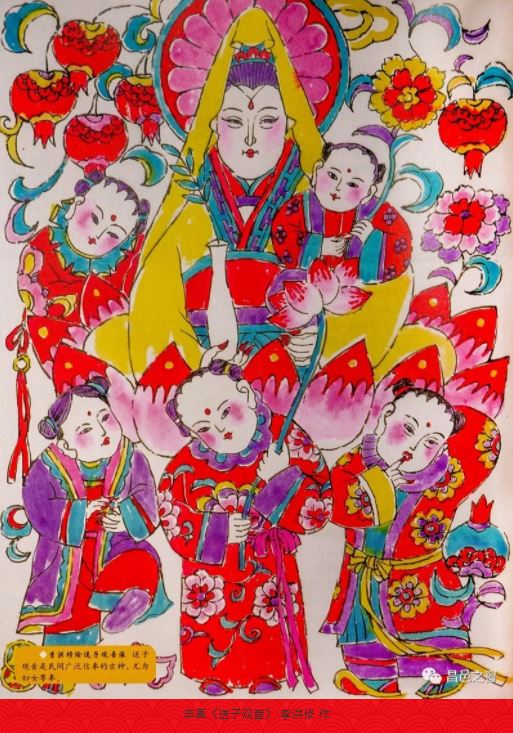

年画《送子观音》 李洪修 作

在上世纪中叶,年画是昌邑人过年必备的三大年货(猪肉、白面、年画)之一。俗称“有钱没钱,买画过年”。常年烟熏火燎的土墙上,贴上白底衬托的五颜六色的年画,房间里顿时就充满了新鲜与喜庆的氛围。

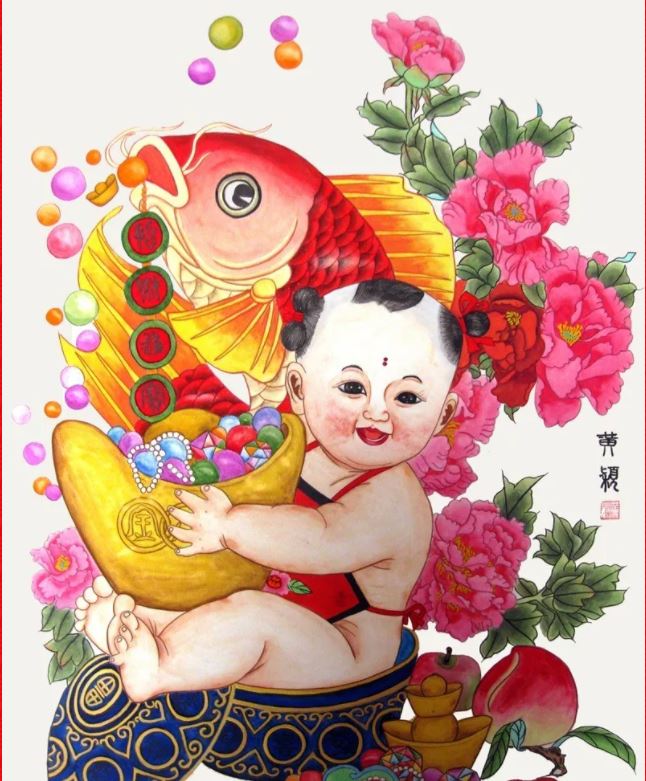

招财进宝 黄颖 作

昌邑民间贴年画讲究很多,床旁多为荷花牡丹,寓意和平富贵,窗顶则要四季花鸟。男女老少住房的年画内容也不尽相同,既要遵循教化的习惯,也要体现房主人的爱好。老年人住房大多是“耕读鱼樵”,“合家欢乐”、“双童献寿”及花卉之类;中年人是家庭的支柱,上要尊老,下要爱幼,他们喜爱的年画多为“四路进财”、“玉堂富贵”、“连年有余”等。闺女房的年画须经父母严格选择,内容大多是“姑嫂和睦”、“织网”、“菩萨图”等。媳妇房的年画充满了对生儿育女、传宗接代的期盼。如“鹿子吉第”、“送子观音”、“张仙射狗”等。

来源:昌邑之窗

|